若鸿文化:在短剧红海中以“匀速生产+数据驱动”重塑行业理性

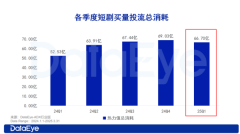

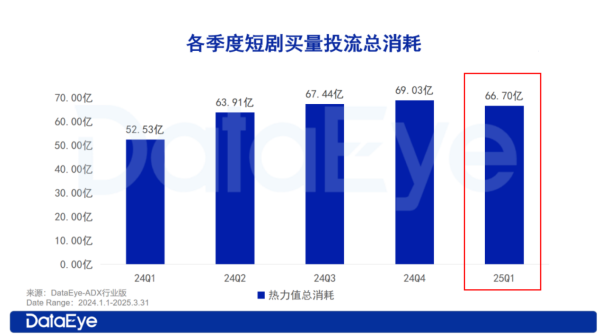

在短剧市场经历爆发式增长后,2025年的短剧行业正站在“规模扩张”与“质量升级”的十字路口。根据DataEye-ADX数据,2025年Q1国内微短剧市场总消耗达66.7亿,但市场分化加剧,超5000万热力值的短剧仅2部。这一数据折射出行业深层矛盾:一边是超4万部短剧的海量供给,另一边是观众对优质内容的渴望。在这样的行业调整期,若鸿文化以“匀速生产+数据复盘”的差异化策略,悄然走出了一条破局之路。

一、行业阵痛中的理性突围

当前,短剧市场已从“野蛮生长”进入“产能过剩与优质内容稀缺”并存的新阶段,大量跟风作品陷入“低质低价”以及“同质化”循环。若鸿文化敏锐捕捉到这一趋势,摒弃行业常见的“批量生产+流量博弈”模式,转而建立匀速生产机制——将单部剧投产比严格控制在行业均值的1.2倍以内,并通过数据复盘监测用户行为,精准优化内容方向,计划将未来1-2年的战略重心转向用户留存率提升。

例如若鸿文化通过对《我有吹牛成真系统》等爆款进行深度复盘,发现“高密度爽点”与“精准情绪共鸣”是这类短剧的留存关键,而后通过“小镇青年”与“银发群体”的分众化剪辑,实现抖音与视频号的差异化投放,最终推动用户留存率的提升,成为了热门之作。

二、内容创新的“叙事革命”实验

在内容创作端,若鸿文化也正进行着一场静悄悄的“叙事革命”,专注每一部剧的打磨。即将上线的若鸿文化首部古装复仇短剧《蛊王妃》即是一次典型实践:该剧以女主角虞听晚的重生复仇为主线,将蛊术智斗与权谋纠葛深度融合,细心打磨每一处细节。同时通过虞听晚与江云驰的情感线埋设多维度伏笔,为后续衍生剧集预留联动接口。

当然,若鸿文化的“打磨哲学”不止于单剧,更体现在跨剧联动的系统性构建与资源整合中。例如在《我有吹牛成真系统》中,主角获得的“吹牛成真”能力与若鸿头部动画IP《妖神记》的“时空妖灵书”形成世界观呼应。此外,若鸿文化还请了一些老戏骨来参演短剧,如特邀国家一级演员王岗、资深演员朱晏等“老朋友”客串短剧《读我心后,霍家杀疯了》,不仅为短剧注入现实主义表演质感,更以“轻量级客串”的创新形式,实现了精品演员资源与微短剧形态的有机融合。若鸿文化通过持续观察观众对这些联动细节的反应,逐步构建更完善的叙事体系,为后续“100部计划”提供内容优化指南。

三、100部短剧计划的行业价值

若鸿文化的“100 部计划”并非简单的数量扩张,而是一场对行业生产范式的重构。其核心意义是通过规模化生产验证工业化流程,降低单剧试错成本,为行业提供可复制的制作标准。这种策略在行业理性发展期具有特殊意义:当多数企业陷入“爆款依赖症”时,若鸿文化通过标准化剧本模板与工业化制作流程,实现了内容质量的稳定输出。

站在行业转折点,若鸿文化的实践揭示了一个真理:在短剧这个“快鱼吃慢鱼”的赛道,真正的护城河不在于产出短剧的速度,而在于对内容本质的坚守。当多数企业在流量焦虑中迷失时,若鸿文化已经打破同质化,以“匀速生产+数据复盘”的组合拳,推动短剧从“流量生意”迈向“内容产业”。正如其“100部计划”所昭示的,唯有将匠心注入工业化流程,才能在产能过剩的红海中,开辟出一片优质内容的蓝海。

http://www.ixfrb.com.cn/news/20250715/53646.html