“眼皮跳”竟是病?专家警示:七成面肌痉挛被误诊,这些“坑”别踩!11111111已审核

“明明只是眼皮跳,怎么最后确诊是面肌痉挛?”在神经内科和功能神经外科门诊,这样的疑问每天都在上演。面肌痉挛,一种以面部肌肉不自主抽搐为主要表现的神经疾病,却因症状相似、认知不足等原因,常被误诊为“眼皮跳”“面瘫”甚至“心理疾病”。民航总医院功能神经外科主任 主任医师王晓松表示:遇到异常的面部抽动,别再简单归结为“疲劳”或“上火”——及时检查、科学诊断,才是对健康负责的态度!

一、症状相似,混淆视听

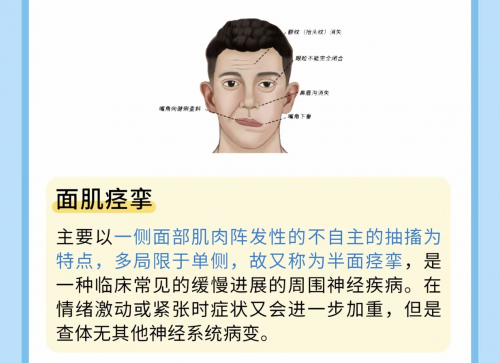

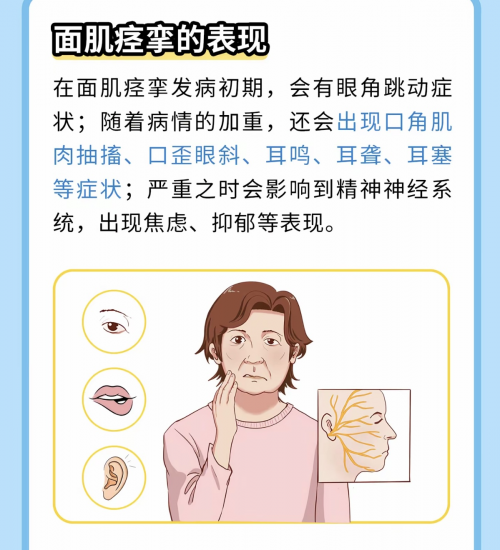

面肌痉挛的典型症状是单侧面部肌肉抽搐,初期多从眼脸跳动开始,逐渐扩散至嘴角、脸颊,严重时甚至引发面部变形。但正是这看似普通的“眼皮跳”,让许多患者掉入误诊陷阱:

1.与生理性眼皮跳混淆:生理性眼皮跳通常短时间内自行缓解,是局部小范围的时有时无的肌肉颤动,而面肌痉挛的跳动抽动范围大频繁、持续时间长,且无法自控,甚至会在情绪紧张时加重;

2.被误判为面瘫后遗症:面瘫患者恢复过程中可能出现眨眼时伴随面部肌肉抽动,但面瘫初期伴有口角歪斜、眼睑闭合不全等症状,与面肌痉挛的“纯抽搐”有本质区别;

3.错当成梅杰综合征:梅杰综合征多是双侧面部同时发病,除了面部抽搐,还会出现眼睑痉挛、口下颌肌张力障碍,表现更为复杂,易与面肌痉挛混淆。

二、检查不足,错过关键信号

许多基层医院因设备或技术限制,难以精准诊断面肌痉挛。

1.忽视神经影像检查:面肌痉挛多由血管压迫面神经引起,需通过核磁共振血管造影(MRA)明确病因。但部分医生仅凭症状判断,未进行针对性检查,导致漏诊。

2.缺乏肌电检测:肌电图(EMG)能捕捉面神经的异常电活动,是诊断的重要依据。若未开展此项检查,可能将面肌痉挛与其他运动障碍疾病混淆。

三、认知误区,延误治疗

患者和家属对面肌痉挛的认知不足,也是误诊的重要原因:

1.迷信“左眼跳财”等说法:将持续的眼皮跳视为“正常现象”,错过早期诊断时机;

2.误认心理因素导致:部分患者因压力大出现面部抽动,被误诊为“焦虑症”或“癔症”,实则是面肌痉挛合并情绪问题;

3.过度依赖经验判断:一些医生仅凭经验将面肌痉挛诊断为“眼肌痉挛”,忽略其背后的神经病变,导致治疗方向错误。

四、误诊的危害:小病拖成大问题

面肌痉挛若长期误诊误治,不仅影响生活质量,还可能带来严重后果:

1.错过黄金治疗期:早期药物或肉毒素注射可有效控制症状,延误治疗可能发展为顽固型面肌痉挛,增加手术难度;

2.引发并发症:长期抽搐导致面部肌肉萎缩、眼睑下垂,甚至影响视力和吞咽功能;

3.心理负担加重:因面部异常抽搐产生自卑、焦虑情绪,形成恶性循环。

五、如何避免误诊?记住这3点

1. 关注症状细节:若单侧眼皮跳持续超过3个月,且逐渐扩散至其他部位,务必及时就医;

2. 选择专业医院:建议到设有神经外科或功能神经科的医院就诊,通过MRA、肌电图等检查明确病因;

3. 多学科评估:若症状复杂,可联合神经内科、心理科等多学科会诊,排除其他疾病干扰。

面肌痉挛并非“不治之症”,但误诊却可能让患者走弯路、花冤枉钱。下次遇到异常的面部抽动,别再简单归结为“疲劳”或“上火”——及时检查、科学诊断,才是对健康负责的态度!

http://www.ixfrb.com.cn/news/20250701/53090.html